大連ソフトウェアパーク模型

わが国IT開発拠点の中国移転に関する調査

(1) 訪問先:大連市ソフトウェア産業日本事務所

日時:2002/11/12 14:00-15:00

~日中両国を知る中国人技術者が語る冷静な仕事異文化論~

a.日本と中国の提携関係の概要

● 提携関係で一番多いのは、日本からのソフトウェアの委託開発で提携している形である。資本の参加というより、ただの取引が一番多いが、委託開発を続けるうち、日本企業が資本参加して安定的なパートナーになった企業もある。

● 提携の目的は、日本のソフトウェアの受託開発をして日本へ輸出することによる、自分の技術向上と会社のスケールアップであり、自身の製品の日本市場開拓ではない。その意味では、相手は日本でもアメリカでもよい。ただ、大連市は歴史的背景や歴代の市長の流れで特殊的に日本に力を入れている。

● 対象業務は「開発」「委託」「パッケージの一部受託作業」である。

● パッケージの中国語化もやってはいるが、日本のソフトウェア産業に中国を市場とした展開がないので、中国語化の必要も少ない。

● 2~3年前は、日本の中小企業は顧客が中国へ開発を委託するのを許していなかったため(セキュリティ、技術、品質の面で)中国から人を入れて国内で仕事をさせていた。が、ここ1~2年はセキュリティの面をクリアし、安価にする必要もあって中国へ委託することが主流となってきた。

● 対象技術分野は業務アプリケーション、WEBアプリケーション、画像処理、数値計算があり、特にCAD入力(データ入力)が非常に多い。

● 中国と日本の業務提携は、1985年NEC(PC-9801パソコン上)で中国語ワープロを開発、輸出したことに始まる。その後、1980年代後半から日本側が中国人技術者を研修生として受け入れたり、データ入力などの仕事を中国へ委託するなどの動きが始まり、今のようにソフトウェア委託開発が始まったのは90年代中ごろではないか。

● アメリカの仕事は業務ソフトウェアの委託開発は少なく、通信・制御分野が多い。中国の会社では、日本語・英語どちらの言語を話す人間が多いかで日米どちら向けの会社にもなると思う。

● 大連のソフトウェア企業の規模は、1,000人くらいが1社、500~1000人が1社、100~500人が数社、一番多いのは10~100人(50人前後)の規模である。この傾向は中国全土であてはまる。大きい企業は100~150人単位で日本のひとつのプロジェクトに当たっている。

b.日本と中国のソフトウェア産業構造

● 中国人技術者は「意欲」と「向上心」に優れていると思う。これは、仕様書以外のことに手をつけてはいけない仕事に満足できず、自分の能力が発揮できる職場に転職していく行動に現れ、しばしば「無責任」と言われてしまう。別の言い方をすると日本人は中国人技術者の技術を生かしきっていない、とも言える。中国人技術者にとっては、自分の利益の方が会社の利益よりも重要なのである。

● 「技術力」の評価は難しいところである。一般的に技術力が高いと言えないが、たとえば、WEBアプリケーション業務の場合、新しいツールを導入して開発する、というような作業では日本より技術力がある。(日本の中年技術者は多忙で勉強不足、若年は単に勉強不足で人数も少ない)

● 現在の中国での仕事は日本企業の受託開発で市場も日本であるため、日本の方が技術、業務共に優れているのは、あたりまえであり、これが逆転して中国市場がターゲットになった場合は、中国人技術者の優れている面がもっとたくさん出てくると思う。たとえば、企画力、営業力、リーダーシップなど。ただ、責任感や先見性は日本の方が優れている。

● 中国人技術者は仕様書以外のことは一切やらない、と言われるが、仕様書どおりに作業することを教育され続けてきた上に、ものを作るということに対する日本との価値観の違いがある。同じモノを作るにしても日本はユーザインタフェースなどをよく考えているが、中国は使えるものができればいいという考えを持っている。これはまだ中国にモノが足りないからであり、モノが溢れるようになってきたら今度は安くていいものを作ろうという動きになっていくのだと思う。

● 中国が市場として発展した場合、きめ細かいモノ作りと言う日本人の価値観は中国市場に対しても競争力の源泉になるだろう。過剰品質として排除されるようなことにはならないと思う。

c.日本と中国の提携の今後の展開

● 今後も提携は非常に拡大していくと思う。日本の委託業務だけではなく、中国市場の拡大も含めて大きく成長していくであろう。中国企業もいずれは、自国の市場の拡大を狙っている。

● 今後の対象業務は、応用研究(ライセンスの問題をクリアするためにも、日本製品の中国市場に向けたカスタマイズ)、販売や営業(中国市場に展開のため)が多くなっていくのではないか。

● 日本企業の中国進出もそろそろ始まっていると思う。中国に進出するために日本企業が中国に出先を作ったり、提携したりしているのではないか。

● 中国の政治体制と経済体制の矛盾が中国の市場としての見通しを暗くしているという発言は、日本の中の中国専門家だけのものであり、中国人や既に中国に進出している日本企業では誰も心配していない。

● 日中間の事業展開拡大に向けての今後の課題は、コミュニケーション改善、商習慣の相違克服(経営者は理解すべきだが、技術者にとってはそれほど重要でない可能性も)、業務知識も含めた技術力の向上、技術者の流動性への対応、日本側の発注者能力(簡単に仕様を変更しないマネジメント能力など)の向上、中国側の安価な単価の維持(既に競争力のある単価とは言えなくなってきている)が上げられる。大連市として「単価を維持する」との発言があったことには疑問がある。自由主義経済のもとでは、誰もこうしたことをコミットできない筈だ。

● 日本のソフトウェア産業の空洞化はないと思うし、日本側がさせないと思う。研究開発を中国に委託することもあろうが、全てを中国側にまかせるようなことにならなければ空洞化はない。重要な部分は日本で研究開発を行うという選択を日本人がするはずだ。

● 研究開発だけでなく、コーディングのような作業についても、そのすべてを中国へ移転するのは危険だ。製造業で生産の現場が無いと研究開発力が衰えるのと同様に、技術を蓄積する意味でも全ての作業を中国へ移行しては危険である。ただ、中国も非常にレベルが上がってきているので、競争相手にはなるであろう。

● 中国のIT産業が発展して成熟した暁には、日本にとっても中国市場は非常にいい市場となり、また新たな仕事(先見性を持って開発する新たな商品など)が生まれるであろう。

(2) 訪問先:大連ソフトウェアパーク(株)(Dalian Software Park)

日時:2002/12/16 9:00-10:00,13:30-15:00

~遼寧省の特徴を最大限に活用して日本企業をターゲットに迅速な事業展開~

a. 大連の特徴

● 大連は一般に対日感情が中国の中でも良い。理由は、日本占領時代からの日本との関係、1963年に開設された日本語学校(現 大連外国語大学)での日本語教育、より日本語に近い言語である朝鮮語を話す朝鮮族の存在、さらに1984年から大連湾の北側に設けられた「開発区」(大連経済技術開発区)に日本企業が多数進出して現地の雇用環境を改善したこと、など。

● こうした状況を反映して「大連日本商工クラブ」があり、

・ 大連の主な日系企業が参加

・ 大連市政府との対話

・ 企業間の情報交換

・ 日本語による医療基盤の整備

・ 社会貢献として、大連の各種催し物に参加、日本語学校への協力、などの活動をしている。さらに「大連日本企業ITクラブ」が設立中であり、こうした現象は中国では珍しい。● 1989年からハイテク産業区(高新技術産業園区)を設立している。

・ 大連ソフトウェアパーク(軟件園)

1998年から、大連理工大学などがある市の西南地区に位置する。

・ 大連DDポート(双D港)

2000年から、開発区のさらに東側で、デジタル技術とバイオ技術を生かした工業地区(DDはDigital & DNAの略)● 大連のある遼寧省はソフトウェアで繁栄することを目的としている。このために大連で外地人が採用されると戸籍が取得できて働ける制度を作っている。

b. 大連軟件園の概要

● 概要

・ 大連ソフトウェアパークは大連市の西南、星海湾に隣接する学術研究文化ゾーン内にある。

・ 大連理工大学、東北財経大学、大連海事大学、中国科学院化学・物理研究所など8つの大学・化学研究機関がソフトパ-クの周辺に分布する。

・ ソフトウェアパークは大連空港から10km、大連港から12km、大連鉄道駅から9km

・ 三面を山に囲まれ、一面が海に面して、環境は抜群、市内から公共バス26路、901路、23路がパ-クに直通する。● 主な歴史

・ 1998年7月 着工

・ 1999年7月 科学技術部が「火炬計画、ソフトウェア産業基地」と認定

・ 2000年 6か所で建築開始、合計5.1億元、建築面積20万平方メ-トル

・ 2001年4月 科学技術部は大連を中国唯一の「ソフトウェア国際化模範都市」として認定

・ 2001年4月 国家計画委員会、信息産業部が「国家ソフトウェア産業基地」として認定

・ 2001年4月 東京全日空ホテルで「大連-東京ソフト産業現状説明会および投資商談会」。開催以来、日本IT企業300社が大連ソフトウェアパ-クを視察し、松下通信、オムロンを始めとする十社以上が入園し、多くの会社が研究開発拠点設立を検討中

・ 2001年7月 民営IT専科学府「東北大学東軟信息学院」の開学

・ 2002年8月 東京全日空ホテルで第2回「大連-東京ソフト産業現状説明会および投資商談会」。約700人が出席● 入居企業

・ 120社のIT企業が入居

・ 業務形態別に分けると、以下のとおり。

- 組み込みソフトを開発する会社

アルパイン(カ-オディオ関連ソフト設計)

松下通信(携帯電話)

メタテクノ(プリンタ制御)

Sony Singapore

その他10社

- アプリケ-ション、オープン系開発

中軟 (ChinaSoft)

BHR

Accenture

を始め多数

- 汎用機に基づく開発

大連東軟士通 (NEU-Bitco)

- 研究開発センタ-

オムロン

- CAD設計・デ-タエントリー

全数科技(日立造船の合弁)

など

- コール・センター

通用電気(GE Capital Asia Center)● 入居条件

・オフィス賃貸料金

- 家賃: 1.5 元/m2/日(2,200円/坪/月)

- 管理費: 0.3 元/m2/日 (450円/坪/月)

- 電気料金:0.76 元/kW

- 水道料金:無料

元Yuan=人民幣RenMinBi(RMB)=15円

・人件費:

- 大卒(2年間経験)2,000~3,000 元/月

- 短大卒 1,500 元/月

- チームリーダー(5年経験)3,500~4,500 元/月

- SE(10年経験) 6,000~8,000 元/月● 運営方式の特徴

・大連ソフトウェアパークは中国で唯一の「官が助け、民が行なう」国家ソフトウェア産業基地

・大連ソフトウェア(株)がソフトウェアパークの基礎工事と設備建設にすでに累計7億元を投資し、入居ソフトウェア企業も6.8億元を投資した。建設総面積は24万平方メ-トル

・大連ソフトウェアパーク㈱の主業務

- インフラ整備と開発ビル、住宅の建設、企業誘致、管理、顧客サ-ビスの提供

- 教育産業への投資、NEUSOFTや鉄道学院、鉄道通信会社など共同で大連、南海、成都で4つのIT大学を作った。

- ITベンチャー投資

すでに三つのIT分野のジョイントベンチャーに投資した。以上の分野で日本の企業と幅広い協力関係を築きたいと考えている。

● 大連ソフトウェアパーク(株)

・ 億達集団の子会社。億達集団は大連市の3大不動産会社(他は万達集団と新型集団)の1つで、現在株式上場を準備中。

・ 大連市からまかされて、1998年から

- 大連ソフトウェアパークの計画、整地、建物建設、建物のリース

- 海外、特に日本のソフトウェア会社への合作働きかけと誘致、会社設立の代行

- 人材募集とデータベース

・ 他会社への投資:東軟信息技術学院(大連・南海・成都)、鉄道学院軟件学院、大連中軟、賽維資訊、軟件園信息系統(ソフトウェア開発子会社)● 人材育成

・ 大連ソフトウェアパ-ク周辺の大学(大連理工大学や大連海事大学など)からは毎年約2,000名のIT関連専門の学生が卒業する。遼寧省63の大学からは毎年6,000名のIT関連専門の学生が卒業し、彼等は大連で仕事をしたい気持ちが強い。

・ 大連ソフトウェアパークと東軟㈱が出資して、東軟情報技術学院(東軟信息技術学院)を設立。中国における初めてのIT専門大学であり、2年制短大と4年制普通大学コ-スを設けており、2001年1,500人が入学し、2003年以降に卒業生を送り出す。

・ ソフトウェアパークは2002年、大連鉄道学院、中国鉄道通信公司と共同で鉄道学院ソフトウェア学院を設立した。

・ 日本有名IT企業の専門家を招いて、ソフトウェア開発プロジェクト管理講座を定期的に開く(NTT DATA、富士通すでに実施済み)。● 優遇制度

・ パーク内に設立された外国企業は、利益がでた年から(累積赤字を解消する年から)、法人所得税「2免3減」の税金優遇策を受ける(2年免除、3年半減)。

・ 輸出額が全収入の70%を越えれば、法人所得税は10%(通常は33%)

・ パーク内のソフトウェア企業は付加価値税を法定の17%で徴収された後、3%を越える部分が後日還付される。

・ パーク内の企業は、ソフトウェアを輸出する場合、付加価値税と輸出関税を免除。技術輸出契約の場合、営業税と所得税を免除される。

・ 外地人材を採用する場合に戸籍を取得できる。● 今後の計画

・ いままで産業インフラ(道路、水道、電気、通信)の整備に力を入れてきたが、来年から娯楽施設やスポ-ツ施設を重点的に整備する。

・ ITサ-ビス区域(コールセンター、データセンター)を重点的に整備する。

・ 国際有名企業と連携し、ソフトウェアパーク経営レベルの向上に努める。

・ 入園会社バックアップ強化

会社設立手続き代行、税関登録や輸出入手続き代行、人材募集(外地出身人材の戸籍取得)、パートナー企業の情報提供

c. 日本のソフトウェア産業の空洞化について

● 空洞化を心配しているのは日本だけである。他の国々はビジネスのその時々の流れで仕事の内容は変化せざるを得ないと考えている。たとえば、米国はテクノロジーの本体は自分のところにあり、具体的にはパテントで守ると言う方針。日本は下流工程をどんどん外に出せば良い、出さざるを得ない。

● 上海、北京に比較して大連は欧米企業が進出していないので、人材豊富。朝鮮族(30万人。日本が朝鮮半島へ進出した時に中国に逃げてきた人々)が多いのも大連の特徴で、朝鮮語は日本語と親和性高い。

● 大連の力は驚異的である。日本へ留学・仕事をして大連へ帰ってきた人が多い。こういう人々は日本流のソフトウェア開発の方法論もこなすことができる。IBMも大連への進出を検討している。彼らの心配も仕様変更だったが、それは大連では問題ない。

● 大連ではプログラム開発だけでなく英語のマニュアル作り、データセンター、社内業務のコールセンター(出張費精算など。GEキャピタル)などもやっている。日本の1/5くらいのコストだ。

d. 市場としての中国

● 中国を市場としている中国ソフトウェア企業も増えてきている。

● パッケージがダメなのは中国も同じ。

● 中国全体にソフトを広めるのはやはり北京が中心だが、一方でソリューションは東軟、中軟などが強い。

● 大連で有力な企業は、

華信(DHC):大連市から派生したソフトウェア企業。日立とかNECが使っている。

海輝:海事大学、JBCCとの合弁でJBCCなどの仕事している。

遠東:野村総研が出資。市内にある。大連理工大学と野村の合弁。

e. 中国としての研究開発テーマについて

● 最近の例ではバス料金徴収システムがある。バス料金は1元か2元だが、複数のバス会社が路線ごとに複雑に入り組んで営業している。この料金をICカードで精算するシステムを大連市が開発した。プリペイドだけでなく、新たに料金を加えることもできる。作業の形態は外部への委託はせず、必要な人員は引き込んで実施するのが特徴。

f. 大学との関係

● 大学のカリキュラムは実学志向傾向が強すぎる。教員もコンピュータメーカの資料をそのまま授業で使うなど安易な傾向がある。中国はキャッチアップが急務なので、実践的な知識・技術に偏っているのは仕方ない面もあるが、長期的に考えると、コンピュータの操作方法だけでなく、コンピュータ科学などの基礎も必要。

● 培訓部と呼ばれる部(社会人教育がメイン)があり、4年生の本科生と同程度の規模。実学志向が非常に強く、先生もコンピュータの基礎を教える意思はないようだ。

● 中国の大学は金儲け志向が強く、印刷工場、ビル修理施設、ホテルまで持っている。

大連ソフトウェアパーク点描

大連ソフトウェアパーク模型

大連ソフトウェアパーク内

食堂にて

(3) 訪問先:中国 東北大学 東軟信息技術学院(NEU-NEUSOFT IIT)

日時:2002/12/16 10:00-10:30

~実践的な知識・技術の習得、バーチャル企業の経営経験などで徹底した実用志向教育~

a. 東軟信息技術学院の概要

● 中国東北大学の80年にわたる歴史、東軟集団(NEUSOFT)の産業的バックグラウンド、大連軟件園のハブとしての機能を背景に2000年6月に創設された私立大学。

● 中国における初めてのIT専門大学であり、2年制短大と4年制普通大学コ-ス、大学院を設けており、2001年1,500人が入学し、2003年以降に卒業生を送り出す。まだ2学年4,000人しかいない。来年9月に入学する学生からは日本語を第一外国語にさせ、大連ソフトウェアパークのプロジェクトと連動させる。現在の第一外国語は英語。

● 中国初のソフトウェア技術専門の大学として、キャンパスネットワークを利用したインタラクティブな教育手法を用いて、コンピュータサイエンスの広い領域にわたる教育を実施している。

● 東軟信息技術学院にはMicrosoft社などの企業の資格認定取得のためのカリキュラムがある。こうした試みは実学重視の中国においてもかなり珍しいものとされ、さらには "UJO" (UNIX,JAVA,Oracleの頭文字)と呼ばれるこの学院独自の資格認定制度も用意されており、実用志向教育が徹底している中国の大学においてすらかなり特徴的な試みである。

● 実用志向教育の一環として、「1321 教育モデル」なる制度がある。理論と実践の結合を体験させるために、学年を3つの学期に分割し、2つの学期を理論の学習に当て、残りの1つの学期をIT産業でのインターンシップに充当する。インターンシップでは学生がバーチャルな会社の管理・技術・財務・営業に責任を持ち、理論と実践のバランスを学ぶ。

● 2001年6月には広東省の南海ソフトウェアパークに東軟信息技術学院 南海を設立した。ここは広東省内の中望ソフトウェアパーク、新太ソフトウェアパーク、などとも近い。

東軟信息技術学院点描

東軟信息技術学院

学院内部

授業風景 |

教室のひとつ |

学院内部のインターンシップ用 教室入口 |

インターンシップ用教室(バーチャルな会社が パーテーションで区切られている。) |

SUNのトレーニング教室 |

トレーニングセンター対応企業 |

(4) 訪問先:F社(パッケージソフト販売業)

日時:2002/12/16 11:50-12:30

~中国へ進出した日系企業をターゲットにしたパッケージ販売~

● 日中の合弁会社として設立された。生産管理、工程管理などのパッケージソフトの販売が主要業務。本社および開発部隊は深圳にあり、大連は6名で営業、メンテナンスが中心。

● サーバ、ネットワークの構築を中心にしたコンサルティング会社で、大連の開発区にある日系企業(製造業)が主要な顧客。

● 日本語版100万円、中国語版は120万円程度の価格。

● 中国国内企業向けの営業はあまりやっていない。日本が開発したシステムなので日本企業には受けが良いが、中国企業ではまだ馴染みがない。ライバルも多いが、日本系企業を母体にしたものが多い。

● 深圳、大連だけでなく今後は上海、蘇州、天津にも拠点を作る予定。

● ソフトウェアの中国語化はあまり問題なかった。

(5) 訪問先:G社(大手ソフトウェア開発企業)

日時:2002/12/16 10:30-11:40

~急成長中の中国の代表的ソフトウェア企業。日本への展開も今後の課題として計画~

a. 会社の概要

● 1991年に設立され遼寧省の瀋陽に本社を持つ企業で、現在は複数の関連企業を持つグループに急成長し、グループ全体の2001年の売上げは約300億円、社員数4,500名に達している(1991年はそれぞれ600万円、22名)。社員平均年齢27歳の若い会社。

● 急激な社員の増大への対応。三ヶ月間はトレーニングのみでメインフレーム、Windowsなどの教育を実施。人材育成法についてコンサルティング会社に依頼して検討中。

● 前身は中国の大学と日本の企業が設立した研究所。

● 中国初の

・ 上海証券市場に上場(1996)

・ 自主産権ソフト OpenBASE

・ 全身CTスキャナー

・ ISO9001、CMMレベル3(1997,2001,来年はCMMレベル4取得の見込み)など

● この会社のグループは

・ a社:

企業と社会基礎組織へのソリューション提供

・ b社:

1996年設立。ソフトウェア輸出とサービス業についてのソリューション

・ c社:

1998年設立。デジタル化医療ソリューション

・ d社:

2000年7月設立。VANサービス提供

・ e社:

2000年3月設立。ベンチャー企業に対する投資

・ f社:

2000年8月設立。ミドルウェア製品の開発とコンサル

・ g学院:

2001年7月設立。ハイレベルのIT複合人材育成などから成る。● 開発部門構成は以下のとおりで受託開発が主。

・ 社会保険事業部

・ 電力事業部

・ 教育事業部

・ 電子商務事業部

・ 金融事業部

・ 電信事業部

・ モバイルインターネット事業部

・ 税務事業部● 製品とソリューション

・ テレコムソリューション

China Unicomの30%市場シェアを保有

・ 電力ソリューション

国内の70ヶ所火力、水力発電所、電力管理局。自主産権のDBソフト

Open BASEを適用。

・ 社会保険ソリューション

70%の市場シェア

・ 教育ソリューション

・ 金融ソリューション

・ E-コマースソリューション

・ デジタル医療ソリューション

中国唯一のCT生産基地

・ ネットワークサービスソリューション

・ 組込み・携帯電話ソリューション

ALPINE、Nokia、SONY-Ericsonと協力● 日本市場

昨年までは国内市場中心だったが、日本市場向けにも力を入れ始めている。グループの25%から33%くらいが日本市場向け開発に従事している。日本の保険会社との共同開発プロジェクトも実施中。

大連点描

バスにADSLの広告(大連市内)

大連の書店 |

大連の書店 |

大連市内新旧建物

オリンピックに向けて

急ピッチで進む市内の開発

(6) 訪問先:H社(大手パソコンメーカ)

日時:2002/12/17 9:05-11:05

~中国屈指パソコンメーカ。中国としての独自技術確立が課題と考えている~

a. 会社の概要

● 2000年10月に設立され、全体で4,000人。北京のS大学が51%の株を持っている。技術育成と人材育成でS大学のサポートがある。

● 6つの事業分野がある:コンピュータ、エネルギー、e-Home、ソフトウェア、人工環境(環境技術)、ICカードである。手がけている技術の幅は広いが、強いのは情報通信技術である。

● コンピュータ

・ ノートPC、デスクトップPC、サーバ、デジタルカメラ、メモリカード(メモリスティック?)を製造している。

・ パソコンは1999年から生産・販売開始しており、2001年の売上は22億元である(聯想に次いで2位)。

・ 生産、販売を合わせて1,000人の従業員が従事している。

・ 独自のコア技術のないことが悩みである。例えば、CPUはintelチップ、OSはWindowsを使っている。

・ 中国でもCPUが開発されたが、スピードが大変遅い(i486程度)。したがって、intelの代替は無理である。当面、外国技術を使いながら、独自の技術を平行して開発して行く。

・ 北京の政府と独自技術について話し合ったことがある。外国に牛耳られないように独自技術の開発が必要であるということで一致。Linux はオープンソースだから開発しやすいとの理由で紅旗Linuxが開発された。

・ 軍事分野のコンピュータはMicrosoft社のWindowsを使わないことが決まっている。既に紅旗Linuxが軍事用に使われている。

・ しかし、データベースは技術がなく、IBMのDB2やOracleを使っている。● エネルギー

燃料関係の国家級の事業に参加している。

● e-Home

・ 3E戦略(e-home, e-city, e-education)を打ち出している。e-Homeの概念は、家に沢山ある電気製品を知能でコントロールしたり、インターネット、携帯、リモコンで操作するということである。今年6月に提案し、2003年に製品ができる予定。これは、IBMと連携して進めている。

・ 韓国、台湾とで技術検討中でセットトップボックスを開発する(韓国がチップを開発)。日本企業にも興味があるが、窓口がない。

・ e-Homeについて5年戦略を作っている。最初の2年は国内に展開し、3年目から国際市場に展開する予定である。

・ 政府が、団地(小区)を作る。政府が介入して、e-Homeを作る計画がある。

e-Homeの平方メートル当たりの単価は高くない。

●ソフトウェア

・ ソフトウェア開発の立ち上がりは遅かった。2000年にスタート。長春にソフトウェア基地がある。200名の技術者がおり、博士は9名いる(うち5名は外国留学からの帰国者)。40%が修士。他は学士。

・ 長春のソフトウェア基地では電子政府の開発、e-Home、教育分野向け、など(北京は土地が高い。長春は10大ソフトパークのひとつ)。

・ ERP、CRMの独自ソフト作っている。どちらもJ2EEで開発した(できるだけJavaを使う。プラットフォームの制約を受けないから)。

・ アプリケーションは作るが、OSは作っていない。OSはソフトウェア研究パークで開発している(中国に10の大きなソフトウェアパークあり)。

・ ソフトウェア基地を設置する前に、S大学と一緒に人材育成した。日本・米国からの専門家を招いて、指導してもらった。

・ 品質管理について:

2001年に、CMMレベル2の認定を受けた。2003年にはレベル4認定を受ける予定である。

ISO9000シリーズ認証は、去年より前に受けている。

● 人工環境(環境分野の技術)

・ 空気・水の清浄化。リサイクル。3つの国家級の非公開の特許を持っている。

・ 人工環境においてランキング全中国で1位。

● ICカード

・ 独自開発しており(他の企業は日本のチップを使っている)、チップ、コア技術の全てを持っている。安定性高く、容量が大きい。ICカードは、H社の利益元となっている。

・ 瀋陽市などの都市型カードにおいて採用されている。瀋陽市での都市型カードでの決済額は2億元に達する。

● 国内・国外の市場について

・ すべての事業を考えるとマーケットは国際的だ。米国、シンガポール、台湾、韓国。

・ 中国の国内市場はそれだけで十分大きい(特にe-Homeに関連して)。中国の市場の発展が早いことを認識すべきである(農村部は除く。特に大都会)。購買力が大変強くなっている。

・ 日本、アメリカ市場は投資が必要であり、投資リスクが大きい。H社は保守的な会社であり、リスクを余り取らず、狙った所は確実に勝つというのが基本的な方針である。

・ ソフトウェアに関して外国からの委託を受けたこともある。外国からの委託はソフトウェア開発の下請け、そしてソフトウェアのテストである(外国でテストすると高い。中国は人件費が安いのでできる)。

・ 海外での実績の例:

税関におけるコンテナの検査装置を開発し、シンガポールで導入されている(通常、赤外線で検査するものを、原子核技術を民生化して用いている)。

● 質疑応答など

・ 技術開発の性格について:中国は開発技術は強いが、基礎研究は弱いと認識している。

・ 応用分野の技術開発をし、4つの研究園を持っている。

・ 基礎研究は、沢山ある国立の研究院が実施しているが、やはり目的のある研究が多い。

・ 中国ITにおける政府の役割

- 政府は、研究開発の方向は個々の企業に任せている。

- 政府が資金を提供する研究開発プロジェクトがあり、政府がテーマを出して、企業が応募し、政府が選定する。

(注意:外国企業は応募できない)

・ IT分野での政府のリーダーシップは 技術を指定するのでなく、参考基準を作る程度である。

・ まとめ

- 情報通信分野の応用技術はキャッチアップしつつある。

- e-Homeという今後有望な分野での研究開発を外部と提携して進めている。

- 中国市場は、既に先進的な製品の市場となり得る。

中国市場が遅れているという認識は改めなければならない(農村部は遅れているが、都市部は急速に発展しており、購買力も急速に向上している)。実際、e-Homeを最初に中国市場に展開しようとしている。

- 日本との提携を望んでいるが、現状、適当な窓口がなく、具体化していない。

- 応用技術に強く、基礎技術に弱いという認識を、企業、国家とも持っている。しかし、すぐには対抗できないので、海外の技術を実用的に使いながら、独自技術を平行して開発していくことになる。独自技術を開発する際、オープンソースは都合が良いと考えている。紅旗Linuxを開発した。

(なお、軍ではWindowsを使わないことに決めた)

H社入口

(7) 訪問先:北京大学 光華管理学院

日時:2002/12/17 10:40-12:00

~進展しつつある中国の経営管理分野の現状~

a. 北京大学、光華管理学院の概要

● 北京大学は1898年に設立されたMetropolitan universityをその前身とし、1912年に開学された。光華管理学院はもともと「北京大学ビジネススクール」と称されていたが、台湾の投資家によって1994年に現在の名称に変更された。

● 光華管理学院には70名の教員、2,600人の学生がいる。MBAを年間300から400人程度輩出する。2,3年前からExecutive-MBAのコースができた。現在は6つのデパートメントがあるが10くらいまで増えるだろう。

● 経営管理デパートメントは教員が14名。ORと情報管理、経営情報管理、ERPなどを研究している。学生は100名。卒業した学生は起業する者もいれば就職する者もいる。就職先は、政府、中国銀行など国内有力企業、外資系の会社など。

b. 日本との関係

● 日本とはあまりコネクションがない。日本への留学経験がある教員は1人で他は20人くらいが欧米の大学。

● 北京大学全体としては日本の多くの大学と連携した活動を展開しているが、光華管理学院自身は、かつて日本の文部省の関係機関と共同のクラスを作ったが今は活動していない。また龍谷大学と提携して研究した実績がある(この成果の一部として、「中国のコンピュータ産業」が出版されている)。

● 学生も一般的には欧米の会社への就職希望が多い。アメリカの会社は発展スピードが速く学生に人気がある。ただしソニーは例外で、学生が就職を希望しているがソニーからのオファーを得ることは難しいと聞いている。

c. 中国の大学教育について

● 経営管理の知識はもともとアメリカの技術。アメリカの大学と協力関係がある。毎年北京大学の教員が米国ノースウェスタン大学(ケロッグ学院)に行って勉強している。

● 国の大きな方針に従う必要があるが、個々にどのような教育を行うべきかは大学が決めることができる。近年は知識の移り変わりが非常に速く、学生に人気のある分野、近視眼的な、実用的な知識がメインになってしまう傾向がある。就職に有利な勉強をしているとも言える。

● 1990年以前は教育システムが古かった。これには旧ソ連の影響があるだろう。経営情報システムの本来の教育はシステム構築に関する工程的教育が多いが、経営情報システムは技術の変化が激しい。最近はERPを使っているので会社の業務プロセスが変わった。それに合わせた教育が求められている。コンピュータサイエンスの問題と経営管理の問題を分けなければならない。

● 失敗するケースの解析などもしなければならない。中国では情報化について国有企業中心に20年くらいの歴史しかないからケーススタディの例が少なく、また情報化の成果も良くない。この点で日本との協力も必要と思う。

● ERPは企業の文化・経営と一体になっているので外国製のERPは合わない。加えて中国では別の問題もある。市場経済になって国営企業が変わった。もう一つは会社の経営のあり方。ルールを守らないケースが多い。

d. 中国のソフトウェア産業の特徴

● システムソフトの領域では中国には独自技術が無いのでWindowsを使用している。企業は自分の製品、独自技術を育成しなければならない。ソフトウェア分野では80年代から企業活動が始まり、成功したのは用友、金蝶、安易、浪潮などだろう。彼らは会計システムから始めて最近はERPも開発している。こうしたERPシステムは会計システムをベースにしてインベントリなど付け加えたもので、SAP、Oracleなどの方が機能豊富である。しかし企業文化が異なるからSAP、Oracleを単純に中国企業に適用すれば良いという訳には行かない。

● ソフトウェアの発展の可能性は高い。企業の数が多く、また市場経済に入って管理レベルが高くなりつつある。今後5年くらいはニーズが増え、マーケットが大きくなるだろう。

● 情報技術分野のテクノロジートランスファーは車の生産などに比較して簡単である。かなり順調に発展していると言える。

e. 日本の空洞化について

● モノを作る会社にはあるかも知れないが、ソフトウェアではその心配は無い。理由は、日本がソフトウェアを中国に外注するにはいろいろ問題があってうまく行かないケースが多く一般化しないであろうこと。さらに日本と中国の得意分野が違うことも挙げられる。集団作戦は日本では得意だが、中国は不得意。それに中国は国内需要がメインで日本進出はあまり考えないだろう。

● これからはボーダレスの時代。ソフトウェア分野でも協力していかなければならない。win-loseの関係でものを考えるのはもう古い。win-win関係をいかに築くかが問題だ。

● 北京大学 光華管理学院点描

光華管理学院

北京大学内宿泊施設

大学構内

(8) 訪問先:I社(ソフトウェア開発業)

日時:2002/12/17 13:30-15:30

~国家政策に従って発展を遂げた教育関連の情報化ビジネス。コンペティターの出現で新たな方向模索中~

a. 会社の概要

● 1988年に設立された。資本金2.4億円、社員数約500名で、中国中央政府が直接管理する44社の重点大型国有企業の一つi社に所属する国有のソフトウェア企業。中国中央政府の管理対象は、通信、IC、ソフトウェア、コンピュータハード、情報家電などの領域である。

● 20の支社、事業所と3社の中外合資企業を持ち、IT関連の技術教育、ソフトウェア開発、SIなどを行っている。

● 2000年にISO9001の認証を得て、中国信息産業部よりシステムインテグレーション資質証書を獲得した。

● 教育分野に重点をおいたのは、1984年の鄧小平の「パソコンの普及は子供から始めること」という指示に基づくものだ。ちなみにこの指示によって学習用パソコンとして1987年にアップル互換の「中華学習機」(紫金)シリーズが発表された。

教育に重点を置いたビジネスは当初は順調だったが競合他社が参入して、別のビジネスにも手を出さなければならなくなっている。学校ネットワーク構築などもある。● 今は3つの業務が中心。

・ソフト開発

- 国内は教育関連システムとパッケージ製品の開発が主体。他は海外顧客向けのシステム受注・開発。

- 海外顧客はほとんどが日本。海外事業部を中心に展開しており、80人、日本向け要員は65名。日本の某大手コンピュータメーカ2社が受けた受託開発の下請けが多い。受託開発だけでパッケージ開発は行っていない。日本とのコミュニケーションの方法は一応ある。プロジェクトの最初と最後の段階は日本人技術者が訪問してコミュニケーションする。

- 3階層の社員がいる。最も高レベルな社員は日本語で客と打ち合わせ可能。次のレベルが詳細設計をできるレベル。ここまでで社員の80%。最後のレベルは日本語の仕様書を読めるレベル。・ソフト技術者教育

- 米国カーネギーメロン大学のソフトウェア技術教育機構(CTE)の認定を受け、CTEのSSD(Software Systems Development Course)シリーズ課程教育を提供している。受講者は最新の実用的なソフトウェア開発技術をマスタすると同時にソフトウェアエンジニアリング理論に関する理解を深めることができる。社会人相手の教育で授業は夕方、土曜日、日曜日。

- 当社はプログラム全体を取り仕切っている。先生の育成などもやっている。ソフトの人材育成のために企業からリクエストを受けて大学で人材を育てるなどもやっているが既存の学校だけではうまく行かないので、それを補完するつもり。

- 大学もビジネス。社会に受け入れられる人材をいかに育てるかが問題。教育産業になった。

- 日本の技術者の育成も計画中。年間500名程度。教育ビジネスだけでなく、その人材を雇用するつもり。・インテグレーション

- 多くの大学を対象にキャンパスネットワークの構築を行っている。併せて教育ソフトも売りたい。学校へのインターネット普及率は北京は高い。基幹ネットワークは西部までのびていると思う。他に金融関連のネットワーク管理、セキュリティシステムの構築などを行っている。

b. 中国のソフトウェア技術者について

● 中国は転職が当たりまえ。従業員はより良い条件を求め、一方企業はレベルの高い人間を維持するために雇用条件の改善、組織による管理(辞めることによる影響を最小限にする)を進めている。試用期間を設けてテストすることもある。

● 勉強し続けることのできる能力が重要。スケジュール管理も厳しい。

● 大学で基礎的な分野の勉強はしているはず。

● 今年卒業する年度ははじめて大学入学者を拡張した世代。仕事が少ない可能性がある。教育立国の一環で北京では進学率がほぼ100%。全国で13.8%。成績が悪くても高い授業料を厭わなければ、どこかの大学に入ることはできる。

● この会社でアメリカと提携して高校を作った。両方の学位をとることができる。役所の許可がいるが。

c.日本との関係について

● 日本の仕事をする上での問題点に関して、日本の習慣に慣れた社員を雇用する場合、そうではなくて通訳を介してやっている場合の2つがある。前者だと相互の理解があり大きな問題は無いだろう。自分たちもそのようにしてやっている。

● 一方、後者では問題が発生することが多い。文化の違いも大きい。一般的に仕様書に100パーセントの情報を書くことはなく、常識的な情報は省くのが当たり前。開発者の常識に任されている部分があり、ここがトラブルの元になる。

● 創造性のある仕事なので、意欲のある人は設計どおりにやらないこともある。人の技術レベルと仕事のレベルのミスマッチが要因になることもある。

● 上流工程の仕事をするためにコーディングだけでなく詳細設計までやり始めた。日本向けの仕事をしている会社が増え始めたので2,3年後は人件費が高くなり現在のビジネスモデルが成立しなくなるだろう。その後は付加価値の大きなシステムをやらないといけない。一部の人間しかこの仕事はできない。日本滞在5年以上とか。

d. 注目している技術

● Linux、携帯電話3Gの普及、4Gも始まった。通信、携帯電話関連のアプリケーション、教育分野は成長するだろう。

● 当社で中国としての国際的な競争力を考える技術の開発は考えられない。5カ年計画の中に863計画の一環として科学技術関連でテーマがあるが、国の機関や大手が中心に対応していると思う。

e. 将来の市場

● 最終的には中国国内になるだろう。国内でビジネスをする場合、商習慣、法律の未整備などの問題はあると思うが自分たちはこれまで日本の仕事をしているのでよく分からない。今後の課題だ。

(9) 訪問先:J社(大手日系情報関連メーカ子会社)

日時: 2002/12/17 15:15~16:45

~日本の代表的情報関連企業の中国展開。着実に成果を挙げているが、日中のWin-Win関係構築はまだ模索中~

a. 設立について

・ 基本方針:研究/開発のグローバリゼーション強化

・ 設立目的

1. 中国の研究機関や大学との連携により新技術を開発する。

2. 研究/開発の中国での実用化を支援する。

3. アジア地区におけるビジネスを技術的に支援する。

・ 設立時期:1998年2月

・ 法人形態:日本企業100%出資の有限公司

・ 資本金: 440万ドル

・ 場所:北京市長陽区

(当初、中関村に置かれたが、北京のグループ会社を一箇所に集結させた)

・ グローバリゼーション強化では、米国、欧州、アジアの三極に展開。

アジア展開では中国に置くのが必然である。

(なお、中国は、日本ほど一極集中しておらず、将来的には地方に広げる必要もあろう)

・ 現在、全部で29名いる。

b. 研究テーマ

●2002年度の研究開発テーマは下記の通り:

・ 移動通信方式の研究開発

WCDMAおよび中国で開発されたTCSCDMAに関する研究開発を行っている。

3G、4Gの研究開発を行っている。

・ 光通信システムの研究開発

中国の光幹線網は10Gビット/秒に達している。

光ファイバーで40Gビット/秒を超えると伝送歪みが問題となる。

光伝送歪み(PMD)とその補償機構の研究を行っている。

・ 高度情報検索技術の研究開発

意味情報に立ち入ったインターネット検索サービスの研究をしている。

テキストデータは中国語を対象とする。

・ 手書き文字認識技術の研究開発

中国には沢山の帳票があり(*)、帳票上の手書き住所の認識技術を開発している。

(*) オンラインの申請もできるが、偽造防止のために手書き申請の併用が必要。

住所は「…市…区…」のように、区切り文字があり、「…市」が確定すると、その中の区の候補をデータベースを用いてリストアップすることができ、90%以上の正解率が得られている。

(なお、署名の認識は難しすぎる。)

・ 計算機を用いたシリコンプロセスシミュレーション

イオン注入における100nm以下のルールでのシミュレーション。日本でもシリコンプロセスのシミュレーションは行っているが、様々なケースがあり、網羅することはできない。日本で手の回っていない部分で、こちらの大学に強みのある部分を研究する。

・ 上記のように、テーマには、言語依存性のあるものとないものがある。

・ 大学への委託研究も行っている。

大学では、先生が企業の総経理を勤めていることが多い。

● 研究開発の委託関係について

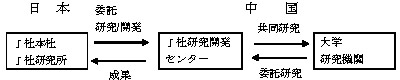

以下の図5-1のような流れで日本から研究委託がなされ、中国で研究開発を行い、成果をフィードバックしている。

図5-1 研究委託の流れ

● 人材採用について

・ 良い人材を取ることが成功の鍵である。

・ 人材確保には幾つかのルートがある。

1. FESCO(リクルート会社)によるもの

外資系企業に人材派遣や、人事ファイルの管理、福利厚生を請け負っている。

2. 人材交流会

人材交流会が開かれ、各会社がブースを開く。やって来た学生が簡単な面接を受けることもある。

3. 委託関係のある大学からの紹介

4. 会社名を聞きつけての学生側からの売り込み

・ 学生の質

理工科系では中国は質がいい。どうやって良い学生を取るかが問題である。

・ 当初より、人材は良くなって来ている。

知名度が浸透してきたのが最大の理由であろう。

・ 高新(=先端)企業認定を受けており、従業員の北京戸籍を取ってやることができるので、地方出身の優秀な人を集めるのに有利である。

(注意:中国には戸籍制度があり、地方出身の人は北京の戸籍を持っていないと子供が学校に行けないなど、不便が生じる。なお、大学生は大学にいる間は北京戸籍がある)

・ 中国では、10月ころから2月ころまで、大学の就職活動時期である。

(今が盛んな時期)

c. 中国への研究開発拠点移転による日本のソフトウェア産業の空洞化について

● 以下、個人的な見解である:

・ 日本の高コスト体質が問題である。

高コスト体質があれば、低コストを求めて企業が海外に移転するのは必然である。

・ 空洞化しないように自分たちを低コスト化するか、知恵で勝負するしかない。

・ 企画(次のアイデアを考える部分)では、まだ中国は遅れている。その意味では、簡単に空洞化しないと思う。

● 中国人技術者について

・中国人は勉強熱心である。

・これは、企業忠誠の熱心さでなく、自分の能力を磨くという熱心さである。

(その点、アメリカと似ている。今の日本は、どちらもなくなっているのではないか)

・人材の流動性について

労働契約は2~3年の時限があるので、元々流動的である。

教育等で投資したが逃げられたという例は良くある。

しかし、マネジメントをうまくやれば、余り逃げられない。

トップレベルが上を目指してアメリカに行きたがるということはある。

● 中国市場について

・ 新しい技術を取り込む貪欲さがある。

・ 独裁政権ゆえ、制度を切り替える意思決定と実施がとても早い。例えば、大学の先生が企業の総経理を兼ねられるということが、すぐに決まって実施された(同じことを日本は何年もかけてグズグズやっている)。

・ ただし、制度を作ったがうまく機能していないなど、ついて行けていない面もある。

・ 海賊版について

違法コピーが多いので、一般向けに純粋にソフト、コンテンツを売ろうとする人はビジネスにならないと思っている(企業向けは別)。

・ 多くの人が英語の読み書きができるが、ソフトウェアは英語版のままでは駄目で、中文化しないとビジネスにならない。

● J社にとっての中国ビジネスについて

・ 北京には以下の会社がある。

- A(中国)有限公司…傘会社

- 北京B系統工程有限公司…システムエンジニアリング

- C研究開発中心有限公司

・ 中国の国内ネットワーク構築は、先端を除けば、中国国内企業でできる。

コストも安い。日本から持ってきて、中国で売るというビジネスが成り立たなくなっている。

・ 中国でのSIは当社にとって難しい。金融は日本以上にIBMが強い。

● 中国におけるインターネットについて

・ 時事情報の話題サイトなどは日本と比べると僅かである。

日本では、狂牛病など、ホットな話題があると、すぐに掲示板サイトなどが出来て、皆が意見を述べ合うが、こちらではそういうことがない。

その意味で、インターネットを使い切っていない。

意識的について行けないのではないか。

(ボランティア的な意識が希薄ということもあろう)

● 中国では実用指向が強いか

・ ベーシックなことをやるより、目先のアイデアで儲ける方に走る、ということはある。

大学院生を使って先生がビジネスをしたり、一方、学生がアイデアを持って出て、自分でビジネスを始めたりもする。

・ 実用向け技術書が多いことに関連して

- 大学の出版局は強く、基礎的な良い本を出版している。

- 技術書は大部分、中国語で書かれており、英語の本は少ない。

● 研究開発における中央政府、州、市の役割の違いについて

・ J社は国のR&Dに入れないので、よく分からない。

● 日本と中国のwin-win の関係をどう作っていくか

・ J社設立趣旨の3番目がそれであるが、まだ具体的にできていない。

北京点描

中関村

北京大学

中関村