図3.8-1 スクリーン数の推移

図3.8-2 観客動員数の推移

図3.8-3 興行収入の推移

映画の歴史は、リュミエール兄弟によるモノクロフィルムの無声映画を発端とし、その後、トーキー化、カラー化とハード面およびコンテンツ開発面での大きな転換期を迎えた。さらに、博覧会などのイベント用映像においては、大型化や立体化などの試みもなされた。このような歴史の流れが、ここ数年で提唱されてきているEシネマ構想により、大きく変ろうとしている。本章では、映画の歴史を簡単に述べ、日本とハリウッドとの映画産業の比較、Eシネマに関わる諸技術などについて触れ、最後に、今後の映画産業の方向性について述べる。

映画が誕生してから100年以上経過した。本節では、テレビが登場する頃までの映画の歴史について簡単に述べる。

3.8.1.1 エジソン対リュミエール兄弟

リュミエール兄弟は、シネマトグラフによる初めての有料上映会を、1895年の12月28日にパリのキャプシーヌ大通り14番地のグラン・カフェで開いた。これをもって、映画の誕生とされているが、発明王エジソンは、これよりも先に、1893年にキネトスコープと呼ばれる覗き見式の映写機を発明しており、1894年にはパリでも公開している。エジソンはキネトスコープの発明以前にも、白熱電球やパーフォレーション(フィルム送りの穴)などの、映画に関連する重要な発明をしている。それにもかかわらず、リュミエール兄弟が映画の父と称されているのには、シネマトグラフの機器そのものの完成度以外に、以下のような理由が挙げられている。

(1) スクリーン上映方式の確立

エジソンのキネトスコープは大人数で見ることが出来ず、映画というよりも現在のテレビのような存在のものだった。一方のシネマトグラフは、映像をスクリーンに上映することにより、大人数で鑑賞することができた。

(2) 定期的な有料上映

定期的に有料上映を行える道が開かれたことにより、産業として展開することができた。エジソンも、キネトスコープを盛り場などに売り込んで一攫千金を狙っていたようであるが、あくまでもハードウェアの売り込みに主眼があった。リュミエール兄弟のようにコンテンツで収入を得るという考えではなかったようである。

(3) 魅力的なコンテンツ

リュミエール兄弟が上映した映画は、「リュミエール工場の出口」(仕事を終えて家路につく労働者を撮影したもの)など、ごく普通の日常を撮影したものであった。そこには、何のストーリーもなかったが、場所や時間、その場の雰囲気を印象強く再現したものであり、人々を魅了するのに十分であった。すなわち、ハードウェアのアドバンテージだけでなく、魅力的なコンテンツが提供できたことが、成功の要因のひとつでもあった。

1896年には、エジソンの発明したヴァイタスコープ(キネトスコープの改良版)がニューヨークで披露され、アメリカでの映画が産声を上げる。翌1897年、日本ではシネマトグラフがようやく大阪で公開された。

このように、1890年代は、映画にまつわるさまざまな発明がなされた年代でもあり、映画は20世紀に向かって、メディア産業の花形としてスタートが切られたのである。

3.8.1.2 サイレントシネマからトーキー、カラー化へ

20世紀に入ると、映画の技術は瞬く間に全世界に普及していき、映画産業は急成長を遂げていく。単なる縁日の見世物程度であった「動く絵」は、確固とした場としての「劇場」を確立したことにより、フィルムの製造から撮影用カメラや映写機の製造、映画制作、配給、興行に至るまでの産業体制が整っていった。

1910年、ロサンゼルスに撮影所が設立され、ハリウッドが産声を上げた。以降、本格的な映画会社が次々と設立され、映画は長編作品の製作へと移行していった。一方、日本では、1903年に日本初の映画常設館「浅草電気館」が開館し、1912年には日活が創立された。

1914年に勃発した第一次世界大戦は、映画発祥の地ヨーロッパの映画界に打撃を与え、反対にアメリカ映画界が発展することになる。この頃、チャップリンのサイレントシネマが世に出始め、「イントレランス」、「戦艦ポチョムキン」などの話題作が次々と公開された。

その後、1927年にワーナーブラザーズ社が「ジャズシンガー」という音声入り映画(トーキー映画)を公開し、これまでのサイレント映画からトーキー映画へと変革していった。

さらに、テクニカラー社が三色分解式カメラ(プリズムで映像をRGBの3色に分解する)を1932年に発表したことを機に、モノクロ映画からカラー映画へと変革していくが、かかる経費の問題から、普及までにはかなりの時間を要した。実際、1950年半ば頃は、モノクロ映画が半数を占めていた。

3.8.1.3 テレビの普及、苦境に立つ映画

第二次世界大戦後、テレビが一般家庭に普及し始める。日本では、1953年からTV放送が開始された。このことにより、映画館に足を運ばずとも、居ながらにして動画を楽しむことが可能になり、映画は苦境に立たされることになる。人々を映画館に呼び戻そうと、各社はワイドスクリーンを開発した。さらには、3D映画や香りつき映画なども登場するが、すぐに淘汰されてしまう。

映画産業は新参者のテレビに押される形になったが、その後、人材の交流など共存の方向に向かい、新時代に向け新しい才能が花開いていった。さらに、1980年代に入ると、ビデオとの競合という問題も浮上し、映画を取り巻く環境は大きく変っていった。

映画のデジタル化というと、「スターウォーズ」などに見られる特撮映像やノンリニア編集などが、真っ先に頭に浮かぶ。それ以外の、プリプロダクションと呼ばれる撮影以前の企画工程のデジタル化は、どのような状況になっているのか? このあたりの取り組み方の違いから、日本とハリウッドの映画産業との違いが浮き彫りになる。

3.8.2.1 プリプロダクションのデジタル化

従来の手作業によるプリプロダクション作業は、以下のようになっている。

はじめに、脚本にしたがって、1シーンの撮影に必要な俳優や、衣装、小道具などの情報を、1枚のシートに書き込んでいく。映画一本で大体100枚程度のシートが作られる。つづいて、シートをボード上に並べ、撮影の経済性を上げるために、俳優やセットごとになるべくまとまるように並び替える。その後、最終的な予算組みが、シートに書き込まれた情報から作成される。

このような煩雑な作業をデジタル化するメリットは指摘するまでもなく、ハリウッドの映画産業界では、米国ScreenPlay社の「Movie Magic」という名称の映画製作の管理ソフトが、デファクトスタンダードとなっている。Movie

Magicでは、シナリオ内に書かれた昼夜、屋内外の区別などを自動抽出する機能もある。これにより撮影内容を確認しながら作業が進められる。また、映画産業のユニオンのデータベースが整っており、俳優はもちろんのこと、カメラマンや音声担当の労働賃金などもカバーされているので、かなり細かい予算の調整作業が可能になっている。

3.8.2.2 ストーリー制作のデジタル化

ハリウッドでは、ストーリー制作の部分にもコンピュータが応用されている。一般に、アイデアを練る作業では、かなり複雑な処理を人間はしている。米国ScreenPlay社の「Dramatica」と呼ばれるソフトウェアを用いると、コンピュータから出される質問に答えていくうちに、自動的にストーリーが固められていく。

例えば、「登場人物のとった行動は、結果として成功に終わるのか、失敗に終わるのか」「主人公の考え方は、論理的か直感的か」などの質問に答えていくことになる。こうしてストーリーのラフなデザインをした後に、各シーンの具体例を指定していく。この際、自分が作ったストーリー中のポイントで、これまでの著名な脚本家がどのようなストーリーに展開していったかを見比べることも出来る。その後、キャラクタの性別や、年齢、人種、性格などの特徴づけ(例えば、気難しそうな白人の初老の学者など)を、登録されている数百種類のアイコンの中から選択して行い、他キャラクタとの関連性も合わせて指定することができる。

3.8.2.3 日本映画界とハリウッドの違い

映画の企画を練る工程が映画の価値を大きく決める重要な段階である。日本の映画産業には、最も創造性が要求されるシナリオの制作段階では、ほとんど費用が出ないという重大な欠点がある。ハリウッドでは、完成されたシナリオを映画会社が買い取ってくれることもあり、数年かけてシナリオを存分に練り上げることができる。一方、日本では、映画を実際に撮影し製作するための資金は出してくれても、シナリオを作るのに要した費用はほとんど支払われない。したがって、日本の映画プロデューサーは、シナリオ制作にわずか数ヶ月しかかけることが出来ない。

また、日本はいわゆるドンブリ勘定で予算編成するのに対して、ハリウッドでは、3.8.2.1項で述べたようなソフトウェアを用いて、かなり細かいところまで予算を計算していく。これは、ハリウッドでは、「映画は産業(ビジネス)であり、観客のものである。」ととらえている証拠でもある。一方、日本では、「映画は芸術作品。映画は監督のものである。」ととらえられていることが多く、実際に映画を宣伝する材料のひとつに監督名を前面に出すことがしばしばである。

3.8.2.4 日本の映画産業の移り変わり

終戦後、娯楽や情報を得るメディアが少ない中で、映画館では映画やニュースが流されており、娯楽と情報収集の中心的立場を取っていた。当時、映画は圧倒的な人気を得ており、1958年には観客動員数が11億人に達した。その後、家庭にテレビが普及するにともない、スクリーン数、観客動員数ともに年々減少を続けた。(図3.8-1,

2, 3参照)

映画業界は成人向け映画(ポルノ)の本数を増やすなどの対策をとったものの、映画館離れを食い止めることは出来なかった。さらに、80年代後半にはビデオのレンタル業が開始され、映画(ポルノがビデオデッキの普及に一役買ったとも言われているが)を家庭で楽しむことができるようになった。このほかにも、ファミコンの登場などもあり、人々の余暇の過ごし方は多様化していく。映画館に足を運んでの映画鑑賞が余暇に占める割合は減少しつづけ、映画産業は斜陽産業と言われるまでに至った。

その一方で、家庭で映画を観賞する機会は増加しており、映画自体への需要は減少していない。実際に、映画のビデオカセットの出荷本数および売上高はともに伸びている。このことは映画離れが進んだのではなく、映画館離れが進んだことを示している。

この映画館離れを食い止め、日本の映画産業に活況を取り戻すきっかけとなったのが、1993年から日本に導入された外資系シネマコンプレックスである。シネマコンプレックスは郊外のショッピングセンターと併設されていることが多く、休日に買い物ついでに映画を楽しんだり、平日の夜でも、夕食後に気軽に映画を楽しめるような仕組みになっている。

シネマコンプレックスの導入以降、スクリーン数、観客動員数、興行収入ともに徐々に増加している。

図3.8-1 スクリーン数の推移

図3.8-2 観客動員数の推移

図3.8-3 興行収入の推移

本節では、映画の撮影以降におけるデジタル化技術の集大成である、Eシネマ構想に関わる諸技術について述べていく。

3.8.3.1 Eシネマとは

本章で述べるEシネマ(デジタルシネマ)構想に先駆けて、映画のデジタル化はすでにいくつか実現されている。1980年代には、シーンに不要な物体を画像処理で除去するなどのデジタル画像処理技術が、映画の中に取り入れられた。1990年代には、デジタルサウンドシステムが映画館に導入されている。

フィルムによる映画製作の撮影以降の工程は、ネガ現像、ラッシュプリント作成を経て、ポストプロダクション工程に移る。ポストプロダクション工程では、ポジ編集、アフレコ、合成処理などが行われ、最終的なフィルムが完成する。

Eシネマ構想は、以下の4工程に区分され、従来の工程をデジタル化するものである。

・ 第一工程:撮影、素材制作

・ 第二工程:特殊効果、編集作業

・ 第三工程:配給および上映

・ 第四工程:映像のアーカイブ作成

第三工程までが、映画制作および興行に直接関わる部分であるが、映画を文化財産として捉えた場合、第四工程のアーカイブ作成が、非常に重要な意味を持つ。Eシネマ構想は、映像のアーカイブを作成し、文化財産を後世に責任を持って残していくという動機から始まったとも言われており、この部分に対してアメリカはかなり真剣に取り組んでいる。

3.8.3.2 撮影のデジタル化

デジタルビデオカメラ(DVカメラ)の進化にともない、撮影もデジタル化されつつある。ソニーが開発した、「HDW-F900」というHDビデオカメラでは、1080/24Pモード(有効走査線1080本、24フレーム/秒、プログレッシプ)での録画が可能となった。このビデオカメラでは、映画フィルムと同じく1秒間に24コマ撮影することができるので、映画との親和性が良いとされている。

市場調査によると、全世界でのDVカメラの生産台数は、年間約1000万台となっており、日本でのコンシューマ向けDVカメラの全ビデオカメラに占める割合は70%にまで達している。同様に、業務用ビデオカメラにおいても、DVカメラが重要な位置を占めるようになってきた。

3.8.3.3 ポストプロダクションのデジタル化

ポストプロダクション工程におけるデジタル処理の技術は、改めて詳しく述べるまでもなく、映画のデジタル化の中では、一番歴史の長い部分でもある。

編集工程では、ハードディスクに記録された映像をコンピュータで編集するノンリニア編集機が、専ら使用されている。また、コンピュータを用いて、スタントマンをつるしたワイヤーを消したり、いくつかのレイヤーに分けられた映像を合成することも可能となり、「フォレスト・ガンプ」では、負傷した兵士の足を消したり、過去の人物と現代の俳優を合成するなどの数々のデジタル合成を成功させている。さらに、コンピュータグラフィックスで、現存しない宇宙人のキャラクタや、再現の困難な各種の自然現象、チャーターにお金のかかる軍用機などを作成し、実写の映像と合成する手法が頻繁に使われるようになった。

3.8.3.4 映像配信のデジタル化

現状のフィルム映画の場合、各映画館の数だけ興行フィルムを焼き増しして運搬することで映像作品の配信が行われる。映画館での上映終了後、海賊版阻止の意味もあり、フィルムは回収されて廃棄される。

Eシネマでは、映画はフィルムではなく、デジタルデータとして配信される。映像データは圧縮、暗号化され、さらには電子透かしを入れる場合もある。処理後のデータは、衛星通信や、有線ネットワーク、光ディスクなどを通じて、映画館へ配信される。配信先では、受信したデータの解読、伸張処理を施し、映画本体、予告編、言語等がオンサイトでアセンブリされる。以上の工程を経たデータが、次項で述べる映像プロジェクタにより上映される。

3.8.3.5 上映のデジタル化

Eシネマ構想の中核となっている部分が、上映プロセスにおけるデジタル技術である。なかでも、テキサス・インスツルメンツ(TI)が開発したデジタル・マイクロミラー・デバイス(DMD)が果たす役割は大きい。DMD以外にも、Hughes-JVC

Technology社によるILAデバイスを用いたILAプロジェクタも存在するが、紙面の都合上、以下ではDMDに限って話を進める。

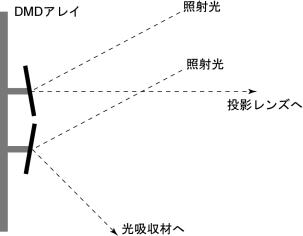

DMDは、マイクロマシン技術によりSRAMチップ上に集積化された、高速に動作する微細な正方形のアルミニウム製ミラーである。各ミラーは±10度の傾き角度で切り替わり、DMDに照射された光が、それそれ2方向に振り分けられ、そのうちの一方の反射光がスクリーンへ投影させる。

図3.8-4にDMDの模式図を示す。

DMDの各ミラーが、ディスプレイにおけるピクセルに相当し、ピクセルの階調はパルス幅変調された反射光が目の中でD/A変換されて知覚される。以上のような、DMDを用いた映像の投影システムを、DLP(Digital

Light Processing)と呼んでいる。

DLPは、現在普及している液晶プロジェクタと比較して開口率が大きい(液晶は40-60%, DMDは90%前後)ため、液晶プロジェクタにありがちな黒い格子パターンが目立ちにくく、高輝度(12000ANSIルーメン程度)の映像を投影することが出来る。

DLPシネマ映写機では、DLPプロジェクタを映像の投影装置として用いる。DLPのユニットを既存のフィルム投影機に接続して、フィルム用の投影光をDLPの照射光としてそのまま用いて、映像を投影する仕組みになっている。

TIのDLPシネマ映写機は、北米2カ所の映画館にて、1999年6月18日、「スターウォーズ・エピソード1 ファントム・メナス」の公開時に、世界で初めて採用された。同年7月に「ターザン」(3ヶ所)、さらに同年11月に「トイ・ストーリー2」(6ヶ所)が上映された。既に世界で50万人近い観客がDLPシネマを体験しており、DLPシネマ映写機は、北米以外に、ヨーロッパに数ヶ所と日本に2ヶ所、合計で世界24ヶ所に設置されている。

3.8.3.6 Eシネマの利点と欠点

Eシネマの利点と欠点を、映画製作者、興行者、観客の3つの観点から整理すると、以下のようになる。

一方、欠点としては、以下の点が挙げられる。

(タ) 先端技術のため、規格が不統一である

(チ) 機材の陳腐化が激しく、現状のフィルム映写機の数倍の値段

(ツ) 海賊版防止の安全性の問題(暗号は万全ではない)

(テ) ビジネスモデルが確立されていない

欠点の多くは、いずれ解決される可能性が高いものなので、Eシネマシステムによる映画館は、今後急速に広まっていくと予想される。2002年公開予定の「スターウォーズエピソード2」では、撮影の段階からデジタル化されている。7年サイクルで映写機の更新を行うアメリカにおいては、次の大きな更新の次期が2002年になっており、フルデジタルで製作された大作映画の公開次期と重なっている点が興味深い。

技術革新に伴い、自身の変革を余儀なくされた映画産業が、今後どのような方向に向かうのか、簡単に述べる。

3.8.4.1 脱ハリウッド

映画を取り巻く環境を眺めてみると、古くて新しいタイプの二極化の兆しが観察できる。すなわち、巨大な資本と技術力に裏づけされた大作映画がある一方で、低予算で製作されたアイデア勝負のマイナー映画があり、その二極化を促進しているのが技術の進化である。

「タイタニック」に代表される大作映画には、最先端のCG技術や画像合成手法が駆使されていることが、もはや当然のように認識されている。一方、巨大な資本や技術力などを持たない、脱ハリウッド的な映画には、異なった意味での先端技術が使われている。すなわち、デジタルビデオカメラとインターネットである。その代表例が、1999年に公開された話題作、「ブレア・ウィッチ・プロジェクト」である。

この作品では、デジタルビデオカメラで撮影が行われ、インターネットを中心とした各種メディアを利用して話題作りを進めていった。この映画で特徴的なのは、恐怖の対象である魔女が、スクリーンに登場しないまま物語が進行していく点である。最近のハリウッド映画に見られるCGを駆使した映像作りのアプローチ法だと、魔女をどのようにCGで作成するかが問題かつ話題となるのだが、この映画では戦略的に排除して製作されており、アイデア次第では低予算で十分な効果を得ることが可能であることを証明している。

3.8.4.2 インターネットとホームシネマ

今後の映画産業の方向性を考えた場合、インターネットの存在を無視することはできない。ひとつには、映画の宣伝媒体としての利用、もうひとつには映像の配信手段としての利用が考えられる。

宣伝媒体としてのインターネットの利用は、インターネットの普及当初から行われており、予告編の配信、キャラクターグッズの販売、メーキングの紹介などが利用法の主流である。一方で、3.8.4.1項で述べた「ブレア・ウィッチ・プロジェクト」のように、インターネットを口コミ的に利用して、宣伝効果をあげる例も出てきている。

映像の配信手段としては、ネットワークの大容量化(ブロードバンド化)が大きな役割を果たしている。現在のロケーションベースの映像配信から、ホームベースの映像配信へと移り変わることも十分に考えられ、自宅のホームサーバーへ映画をダウンロードし、もしくはストリーミング受信しながら、小型のDLPプロジェクタで映画を楽しむような未来像も描かれている。

しかし、映画は単に映像を楽しむだけのものではない。閉鎖的な映画館の空間の中で、幾人かの観客と一体となって映画を鑑賞し、感動を共有する場の雰囲気は、自宅では決して味わえないものである。したがって、映画館は、「感動の共有の場」として、規模は縮小されるとしても、なくなることはないであろう。

参考文献

・「映画の教科書」、James Monaco著(岩本憲児 他訳)、フィルムアート社:

映画の歴史、用語などが解説されている

・「映画撮影技術ハンドブック」、白井茂他、写真工業出版社:

映画製作のプロセスおよび技術が解説されている

・「DLP Cinema技術」、帰山敏之、情報処理学会誌、Vol.41, No.6, pp.655-660:

DLPシネマの技術的な解説記事

http://www.ti/のURLにも、DLPシネマの解説が掲載されている。

・http://screenplay.com/products/dpro/index.html:

Movie Magicの紹介URL

・http://www.dramatica.com/index.html:

Dramaticaの紹介URL